千教网 > 医药 >

1.净水机中的阻垢剂会导致骨质疏松,有害健康?

流言:净水机中的阻垢剂含有磷酸盐,饮用产出的水会摄入过量磷酸盐,会导致骨质疏松。

真相:这种说法以偏概全。阻垢剂是反渗透净水器抑制水垢的化学物质,主要成分为多聚磷酸盐,低毒且广泛用于食品、工业领域。磷酸盐是人体必需矿物质,参与钙磷代谢,正常摄入不会直接导致骨质疏松。且阻垢剂用量极小,多数随浓缩水排出,饮用水中磷酸盐含量远低于安全上限(我国成人每日磷可耐受最高摄入量为 3500 mg,人体 90%以上磷摄入来自食物,净水器饮用水贡献仅约 20mg/日)。

科学使用正规净水器(查涉水许可、定期换滤芯)无需担忧骨质疏松。骨质疏松主因是钙磷失衡、钙摄入不足、维生素 D 缺乏或慢性肾病等,而非饮水中的磷酸盐。患者需均衡饮食、补钙及适度运动。

来源:科学辟谣

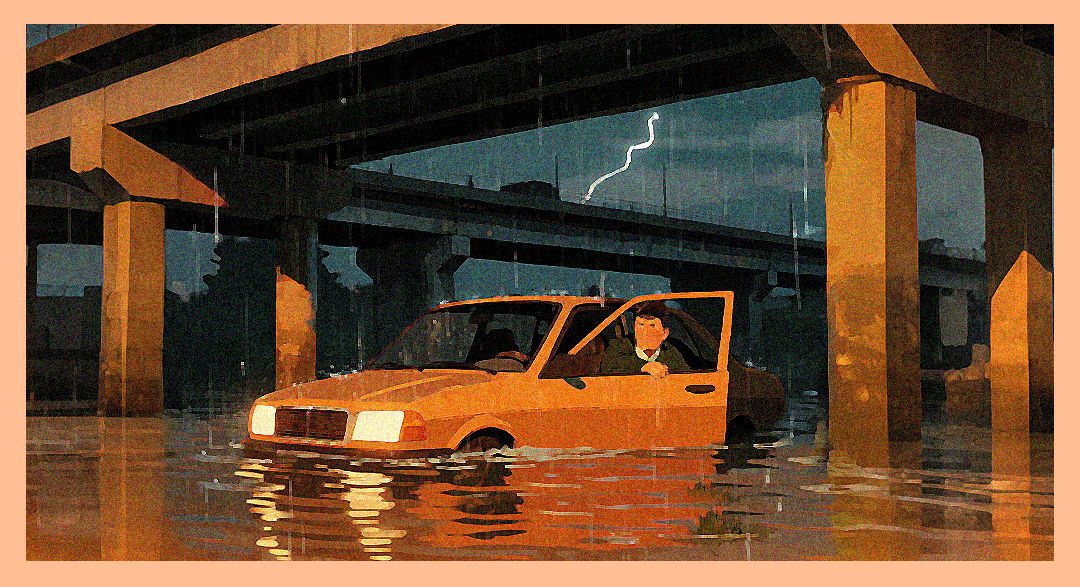

2.开车遇暴雨积水被困,应在车内等待救援?

流言:暴雨被困在车内,只需在车里等救援人员就行。

真相:这是一种常见误区。暴雨天被困车内时,被动等待救援将面临极大风险,需立即采取主动自救措施。车辆在积水中,水位上涨速度可能远超预期,若不及时逃生,可能因车门被水压顶住无法开启、电路故障导致车窗无法降落而错过最佳逃生时机。

科学自救方法如下:若水位未没过车门,立即打开车门逃生;若水位已没过车门,优先尝试打开车窗或天窗(提前检查后备箱是否有内部开启装置,部分车型可通过后备箱逃生);建议车内常备破窗锤、灭火器等工具,紧急时可利用硬物(如高跟鞋)敲击车窗四角破窗。

总之,将“等待救援”等同于“安全”的认知,源于对积水上涨速度、车辆电路失效风险的不了解。科学应对需提前观察路况,避免驶入低洼路段;遇险时迅速判断水位,优先选择主动逃生;日常学习车辆应急装置使用方法,才能最大程度保障安全。

来源:科学辟谣

3.运动时出汗越多,减肥效果越好?

流言:运动出汗越多,说明运动越到位,想要减肥效果好一定要多流汗。

真相:这种说法没有科学根据。出汗是人体通过汗腺分泌汗液调节体温的生理过程,其量由环境温度、湿度及体质决定,与脂肪消耗无关。

减肥的本质是热量消耗大于摄入,促使体内脂肪分解供能——脂肪氧化产生的能量用于支持运动,而非转化为汗液排出。即使大量出汗,若未形成持续热量缺口(消耗>摄入),脂肪也不会显著减少。反之,低强度长时间运动(如慢跑、游泳)虽出汗少,若有效消耗热量,仍可减脂。

将“出汗多”等同于“减肥效果好”,本质是混淆了体温调节与脂肪分解机制的概念。过度追求出汗量可能导致脱水、电解质紊乱,损害健康。科学减肥需关注热量平衡,结合均衡饮食与规律运动。

来源:科学辟谣

4.碰到泥石流,要往空旷地方跑?

流言:突发泥石流,应迅速跑向空旷地方,这样可以避免被掩埋。

真相:这是一种常见误区。泥石流是山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等引发的含大量泥沙、石块的特殊洪流。向空旷地方跑的说法忽略了泥石流的流动特性——泥石流具有强大冲击力,会沿沟谷顺势而下,往空旷地跑易被泥石流追上并掩埋。

科学逃生方法是迅速判断泥石流方向,向垂直于其流动的高处撤离(如山坡、高地),优先选择树木密集区(树木可阻挡部分冲击),避开碎石多、土层厚的松软区域,选择坚实路面。此外,我们应该加强防灾教育,了解居住地地质风险,参与逃生演练,避免因“开阔地安全”的认知偏差延误避险时机。

来源:科学辟谣

5.小龙虾喜欢待在脏水中,污染严重不能吃?

流言:小龙虾很脏、重金属超标、有寄生虫,还会导致横纹肌溶解,不能吃。

真相:这种说法存在误导性。小龙虾虽然适应环境能力较强,但也并非天生生活在臭水沟里。正规养殖场为了提高小龙虾品质和产量,会要求水质干净,并定期换水消毒,环境越好,小龙虾长得越壮实、产量越高。

重金属易在食物链高端生物(如食肉鱼类)中富集,而小龙虾以水草为主食,风险较低;此外,重金属主要集中在小龙虾脏器、外壳,可食用的肌肉富集量低。寄生虫也并非小龙虾“专属”,任何水产品都有风险,通常高温蒸煮十分钟即可彻底灭活,避免食用生腌即可。而横纹肌溶解(哈夫病)是罕见疾病,与大量食用多种水产品或剧烈运动相关,并非小龙虾独有。

总之,将“能在臭水沟存活”误读为“偏好脏污环境”,以及忽视“可食用部分重金属含量低”的事实,均是常见认知偏差。选择正规养殖渠道的小龙虾,且彻底煮熟,无需过度恐慌。

来源:科学辟谣

6.水果和海鲜同食会产生砒霜?

流言:水果中的维生素 C 会与海鲜中的五氧化二砷发生反应,产生剧毒的砒霜?

真相:这是谣言。维生素 C 是人体必需的水溶性维生素,具有抗氧化作用。而五氧化二砷是砷的氧化物,有毒性,能被还原成三氧化二砷(即砒霜)。但以日常使用的剂量和条件,维生素 C 并不可能还原五氧化二砷。

此外,海鲜中的砷主要以低毒性的有机砷(如砷甜菜碱)形式存在,无机砷(含五氧化二砷)含量极低(我国标准甲壳纲海鲜无机砷上限为 0.5 毫克/千克),即使按极端理想值计算,需一次性摄入约 140 千克虾(仅可食用部分)才能达到致命剂量,日常食用完全不可能。

研究显示,海鲜与水果同食引发不适多因细菌污染、组胺毒素或过敏,而非“砒霜中毒”。建议选择新鲜海鲜,避免生腌,烹饪熟透;适量食用,出现呕吐、腹泻等症状及时就医。

来源:科学辟谣

7.年轻时近视,老了就不会老花?

流言:年轻时近视,可以抵消老花,老了不会患上老花眼。

真相:这种说法毫无科学道理,近视与老花的成因存在本质差异。近视是因为眼轴过长或角膜/晶状体屈光力过强致光线聚焦视网膜前,属屈光不正;老花是年龄增长引发的晶状体弹性下降、睫状肌调节衰退等退化现象,机制独立。

因此,近视者也会随年龄增长出现老花,仅低度近视者看近时“摘镜”属代偿,并非真正抵消。值得注意的是,二者可能并存且相互影响:中低度近视者看近可摘镜,看远仍需戴镜;高度近视者则需双焦点或多焦点眼镜矫正。老花镜需专业屈光检查,按双眼度数、散光等参数定制,随意戴成品镜易致头晕、视疲劳。定期检查、科学配镜及避免过度用眼,仍是护眼关键。

来源:人民日报健康客户端

关于科学领域流言榜

由中国科协发布,每月组织专家召开榜单评审会,综合时效性、危害性等标准,甄选出热点流言进行特别解读,并全网推送。

联合发榜:科学辟谣平台、中国互联网联合辟谣平台、“学习强国”学习平台

支持平台:微博辟谣、头条辟谣、腾讯较真、网易健康、头条健康、百度知道、抖音

科学辟谣:由中国科协、国家卫生健康委、应急管理部和市场监管总局等部委主办,中央网信办指导,全国学会、权威媒体、社会机构和科技工作者共同打造,旨在切实提高辟谣信息的传播力、引导力、影响力,让谣言止于智者,让科学跑赢谣言。

评审专家名单(以姓氏笔画为序)

许冲 应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员 中国地震学会地震灾害链专业委员会主任

李安婕 北京师范大学环境学院 副教授

宋爽 中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员

陈锐 中国传媒大学新闻学院传播心理研究所 副教授 中国社会心理学传播心理专业委员会副秘书长

唐芹 中华医学会科普专家委员会副秘书长 国家健康科普专家

- 上一篇:“医”说就懂丨腰痛界的“戏精”——腰三横突综合征的自白

- 下一篇:没有了

猜你喜欢

- 2025-07-22 “医”说就懂丨腰痛界的“戏精”——腰三横突综合征的自白

- 2025-07-21 血脂高能不能吃蛋黄?脑心健康管理师给你答案

- 2025-07-18 AI化身“助手”,人类学习能力会变弱吗?

- 2025-07-17 夏日运动防暑 “天花板” 操作,拿走学习!

- 2025-07-15 隔夜凉拌菜引发全身“换血”,1毫克即可致命!

- 2025-06-28 数字素养月丨当算法开始“读懂”人心:AI如何护航心理健康教育?

- 2025-07-11 “医”说就懂丨小心!这个会“缠腰”的“小恶魔”——带状疱疹

- 2025-07-08 “医”说就懂丨保健食品:科学认识,理性消费

- 热点排行

- 热门推荐

- 热门tag