千教网 > 生活 >

古希腊哲学家芝诺提出“飞矢不动”悖论,即芝诺悖论,两千多年来一直挑战着我们对运动和时间的直观理解。而在神秘的量子世界中,一个与之异曲同工的现象——量子芝诺效应——不仅将这一哲学难题转化为现实,更是成为了物理学家手中的强大工具。

撰文 | Margaret Harris

编译 | 一二三

2025年是“国际量子科学与技术年”,为此,Physics World 特别推出系列文章,介绍那些即便在量子世界里也显得“奇异”的现象——让叠加态和纠缠态都显得“平平无奇”。本系列首篇,我们来认识一个听起来就充满哲学味道的现象:量子芝诺效应(Quantum Zeno Effect)。

古希腊的悖论,现代的实验

想象一下:你是一个量子系统,具体来说,是不稳定的量子系统,可处于“清醒”态,或者“昏睡”态。正常情况下,你总会“衰变”——从清醒变为沉睡。但每当你刚要打盹,一个外部干扰突然把你唤醒,也许是手机响了,或者孩子向你提各种问题……无论是什么,它都将你从“清醒+沉睡”的叠加态中拉回来,重新投射到“清醒”状态中。

这还不止一次两次,而是不停地打断你。因为干扰太频繁,你就一直保持清醒——仿佛永远也睡不着了。用物理术语来说,这就是:通过持续不断地“测量”,一个本应自然演化的量子系统被“冻结”在了某个状态里。这,就是量子芝诺效应。

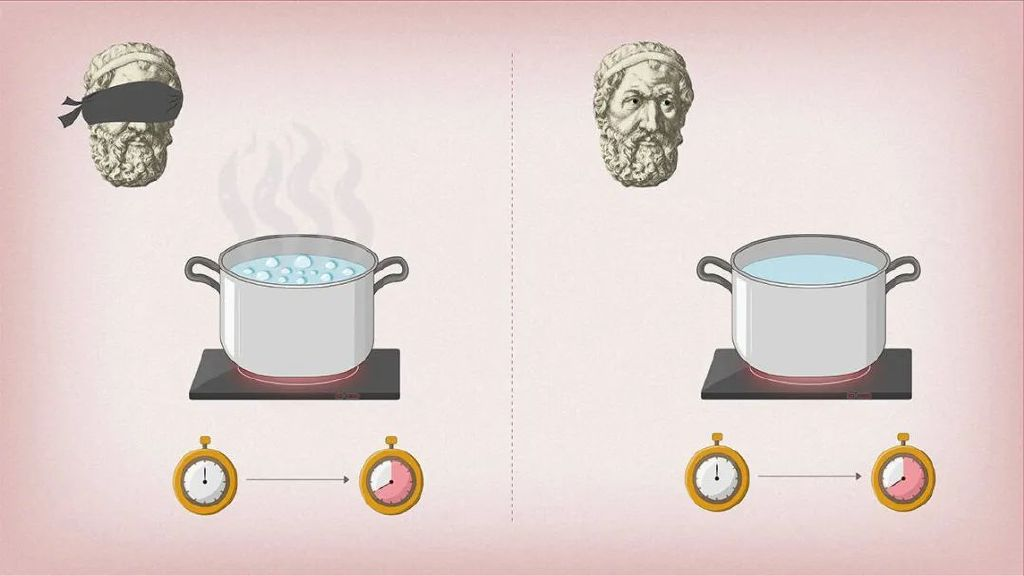

图1 芝诺悖论:如果一直观察烧水的每个状态,水还会开吗?图片来源:Mayank Shreshtha; Zeno image public domain; Zeno crop CC BY S Perquin

“芝诺”这个名字,来自公元前5世纪的哲学家芝诺(Zeno of Elea)。他曾提出一系列著名悖论,其中一个是这样的:如果一支箭在飞行,那么在任意一个时刻看,它都是静止的;既然如此,它又是怎么移动的呢?

这个悖论在当时让哲人们苦思冥想;而到了20世纪,物理学家开始认识到,量子世界中居然真的有类似现象。

早在1950年代,图灵和冯·诺依曼就已经隐约提到这种可能性,但直到1977年,物理学家米斯拉(Baidyanath Misra)和苏达山(George Sudarshan)才正式提出了“量子芝诺效应”的数学描述。此后,这一现象陆续在囚禁离子、超导量子比特、光学腔原子等系统中被实验证实。

不过,不管你多么熟悉量子力学,量子芝诺效应的奇异之处依然令人困惑:为什么“观察”一个系统,会改变它本来的演化?

量子煮锅永远不会沸腾?

德国埃尔朗根-纽伦堡大学的理论物理学家丹尼尔·伯加斯(Daniel Burgarth)说:“当你第一次接触量子芝诺效应时,会觉得不可思议。它清晰地展示了在量子世界里,‘测量’真的会影响系统本身。”

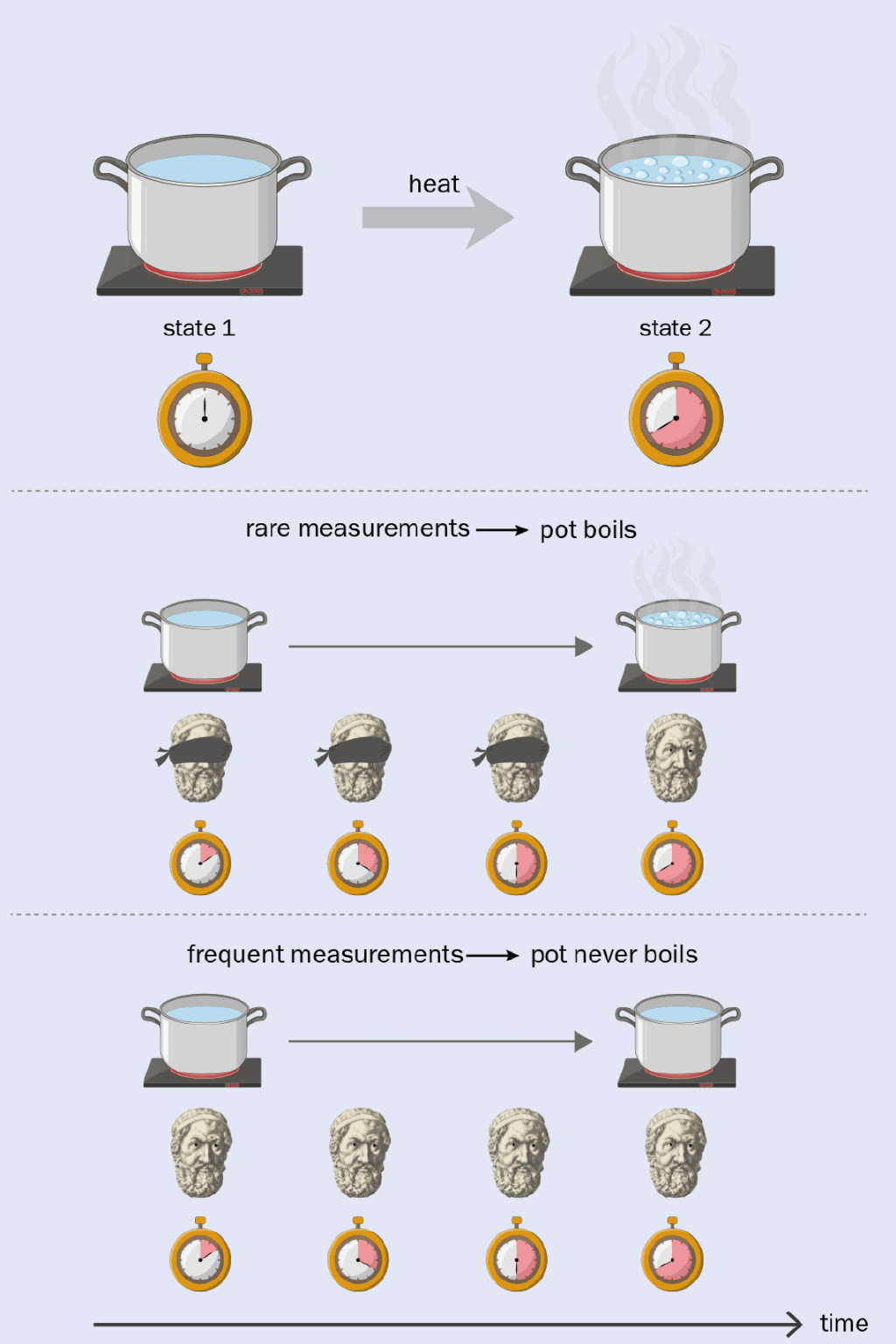

图2 给普通的经典水壶加热,会使它从状态1(未沸腾)转变为状态2(沸腾),而这个过程的速度与是否有人观看无关(尽管看起来可能不是这样)。但在量子世界中,系统如果不被观测就会自然从一个状态演化到另一个状态(“蒙眼芝诺”),在被频繁观测的情况下(“睁眼芝诺”)却可能会被“冻结”在原地,无法演化。图片来源:Mayank Shreshtha; Zeno image public domain; Zeno crop CC BY S Perquin

英国伯明翰大学的实验物理学家乔瓦尼·巴隆蒂尼(Giovanni Barontini)也表示认同:“量子芝诺效应没有经典世界的对应物。经典世界里,盯着一个系统看,它照样该干嘛干嘛。但量子系统可不一样——它会‘在乎’你是否在看。”

在经典世界里,无论你是否注视,水总会烧开。但在量子世界中,频繁“测量”会阻止系统的自然演化,让它卡在原地——这就好像你老是打断那位要睡觉的人,让他始终保持清醒。

对那些在20世纪早期奠定量子力学基础的物理学家来说,测量与结果之间的任何联系都是一种障碍。一些学者试图绕开这个问题,比如玻尔和海森堡将“观测者”引入波函数坍缩过程;德布罗意和玻姆假设存在“隐变量”;甚至还有“多世界理论”,其提出者休·埃弗雷特主张每次测量都会产生一个新宇宙。

但这些解释都不够完整,难以令人满意。后来一代物理学家干脆不再纠结,采取一种被调侃为“shut up and calculate(闭嘴,算吧!)”的做法:不管这些哲学问题,先算出来再说。

而如今的研究者不再回避量子芝诺效应,他们没有把所谓“测量效应的神化”视为需要克服的障碍或忽略的琐事,而是在做一些前辈物理学家几乎无法想象的事情——把它当成一种工具,应用于前沿领域,比如量子计算、量子态工程等。

抑制噪声:量子芝诺效应的第一个用途

在量子计算中,一个常见需求是:我们希望量子比特(qubit)维持在某个特定状态中,直到需要它们进行计算。但问题是,量子态太“娇气”了,任何细微的环境干扰(也就是噪声)都可能让它“退相干”,变得不再“量子”。伯加斯说:“不幸的是,每当我们构建量子计算机时,都必须将其嵌入现实世界中,而现实世界只会带来麻烦。”

为此,研究者发展出多种抑制噪声的策略。一种方式是“被动”的:比如把系统冷却到极低温度(使用稀释制冷机冷却超导量子比特),用电场和磁场把原子或离子悬浮在真空中。还有一种方式是“主动”的:利用量子芝诺效应来强行“冻结”系统,让它待在你想让它待的状态中。

伯加斯解释道:“我们对系统不断施加一系列‘踢’(kick)的操作,每一下都让量子比特旋转一点点。你在旋转系统,而环境也想把它往相反的方向转动。这两种旋转平均起来,就抵消了系统的变化,让它保持在原地,免受噪声的影响。”

更进一步:量子态工程

相比抑制噪声,伯加斯和巴隆蒂尼对量子芝诺效应更感兴趣的是应用到另一个领域:量子态工程(quantum state engineering)。

这比“冻结系统”更复杂,因为大多数量子系统并不只有两个状态可选。打个比方,“清醒”的你可以在做饭、洗碗、打扫卫生这几种状态中切换。量子态工程的目标就是:限制一个系统只能出现在我们想要的那些状态中。

这时候,量子芝诺效应又能派上用场。巴隆蒂尼解释说,就像芝诺说的那支箭,我们不停地“观察”它,它就不能动。更有趣的是——如果你一直盯着某个方向看,那箭就偏偏不会往那边走,而是绕开你的“视野”飞行。

于是,通过“设定视野”,物理学家就能控制系统的行为路径。作为例子,加伯斯引用了塞尔日·阿罗什(Serge Haroche)的工作,他与另一位著名的量子芝诺实验家戴维·瓦恩兰(David Wineland)共同获得了2012年诺贝尔物理学奖。

2014年,法国巴黎高等师范学院的塞尔日·阿罗什和他的团队开展了一项操纵电子的实验,他们用一种特殊的“里德堡原子”,来精确控制电子的状态。里德堡原子的最外层电子处于高激发态,很容易在多个能级之间跳跃。

研究者用微波场把一个原子的51个高激发能级划分成两个“组”,然后用射频脉冲激发系统。按理说,电子会在各个态之间自由“跳跃”;但由于持续的“测量”干预,它只能在原来的组内跳来跳去,无法跨组。结果,它就被困在了某种特定的量子叠加态中——也就是著名的“薛定谔猫态”。

尽管将电子行为加以限制,听起来可能不那么令人兴奋。但在这项及其他实验中,哈罗什和其同事表明,施加此类限制会产生一系列不同寻常的量子态。这就像是告诉系统它不能做什么,反而迫使它去做许多其他事情,就像一个拖延症患者为了避免打扫浴室而去做饭洗碗一样。这种“不能做A,就只好做B”的机制,能激发出一系列有趣的量子态。“这确实丰富了你的量子工具箱,”巴伦蒂尼解释说,“你可以生成一个比传统方法生成的纠缠态更纠缠或更有用的态。”

“测量”究竟是什么?

量子芝诺效应带来的另一个启发是:“测量”到底意味着什么?

在经典物理里,测量是很明确的事情。但在量子芝诺效应中,研究者发现,几乎任何“干扰”都能起到“测量”的作用,对于量子芝诺效应而言,究竟什么才算是“测量”,这个问题出人意料地宽泛。2014年,意大利佛罗伦萨大学的斯梅尔齐(Augusto Smerzi)团队展示了一种有趣的情况:他们只用一束激光照射系统,就能实现量子芝诺效应,和传统上复杂的“投影测量”方式效果一样(原本实验是要以特定原子跃迁频率对系统施加成对的激光脉冲)。

正如伯加斯所说:“几乎什么都能触发量子芝诺效应,它是个非常普遍而容易实现的现象。”

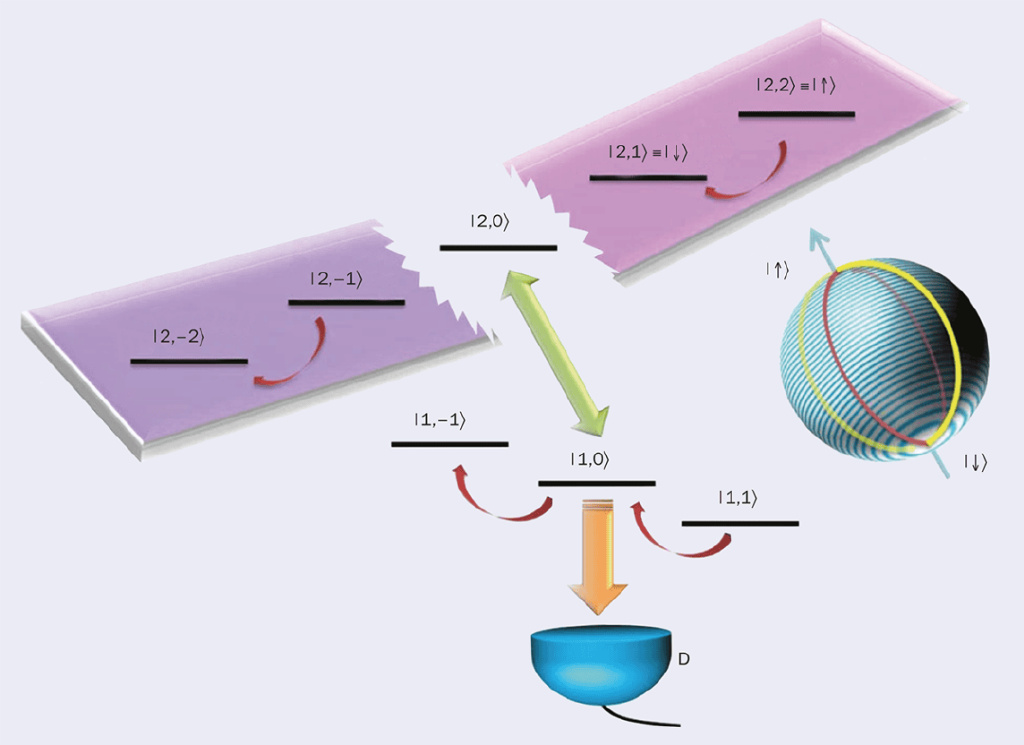

图3 一组超冷 87Rb 原子的能级结构在一个由 F=2 超精细基态的五种自旋取向构成的五维希尔伯特空间中演化。施加的射频场(红色箭头)将相邻的量子态耦合在一起,使原子能够在不同态之间“跳跃”。通常情况下,最初处于|↑⟩态的原子会在该态与其余四个 F=2 态之间周期性变化,这一过程被称为拉比振荡(Rabi oscillation)。然而,通过引入一种“测量”手段——图中所示为共振于 |F=1,mF=0⟩ 态与 |2,0⟩ 态之间跃迁的激光束(绿色箭头)——斯梅尔齐和其同事显著改变了系统的动力学行为,使原子被限制在 |↑⟩ 与 |↓⟩ 态之间振荡。另一束激光(橙色箭头)与探测器 D 一起被用来实时监测系统的演化过程。图片来源:Nature Commun. 5 3194

还有更神奇的发现:测量并不总是减慢量子系统的演化。有时候,测量反而能加速它的跃迁!这被称为“量子反芝诺效应”(quantum anti-Zeno effect),在量子化学反应等领域有着潜在的应用前景。

过去25年来,物理学家们一直在研究量子芝诺效应和量子反芝诺效应之间的界限在哪里?有些系统可以同时表现出两种效应,这取决于测量的频率和各种环境条件。而另一些系统似乎更倾向于其中一种效应。

但不管是哪一种最终被证明更重要,我们可以肯定,量子芝诺效应的研究本身并没有“被冻结”。2500年前,一个哲学家的困惑,如今仍激发着科学家的探索。

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

- 上一篇:命运的抉择好玩吗,疾风王子好玩吗

- 下一篇:没有了

猜你喜欢

- 2025-06-05 当计算机学会“魔法”后,世界会发生什么?

- 2025-06-02 果汁≠水果!家长必知的营养真相:别让“甜蜜陷阱”毁了孩子健康

- 2025-05-28 全球仅5人!中国科学家获2025年“世界杰出女科学家奖”

- 2025-05-27 抛硬币的概率是1:1?科学家发现:硬币有“偏心”,证据确凿

- 2025-05-22 蚊子为何“专叮”登革热患者?我国科学家发现病毒操控的“气味诱饵”

- 2025-05-19 中国旅游日 | 徐霞客:一场跨越30多年的伟大“旅行”

- 2025-05-15 我们在实验室模拟“宇宙大爆炸”,发现了藏有秘密的“宇宙指纹”

- 2025-05-12 18岁高中生唯一作者发顶刊,用AI发现150万个新天体

- 热点排行

- 热门推荐

- 热门tag